和平日报, 2021年12月26日, 不久前,在农场同学群偶见同学发来的两张兴隆镇老墟镇(农场场部所在地)的老照片,于是引起笔者的回忆。

依照片判断时间大约是上世纪五十年代初期所拍摄的老照片,一张是老街道老街景,一张是墟镇附近驻地农场老归侨居住的茅草屋。

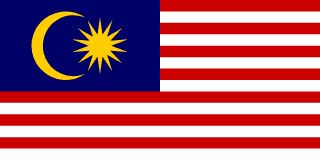

笔者还在农场时就听闻那些个早年于1951、1952年首批从马来西亚归国的老归侨老场员描述过,老街道是解放前遗留下来的,说是街道,也只是仅有六七八间房屋,十几户海南本地人家。而老归侨归国初期居住的就是自行搭建起的茅草屋。

其时的兴隆老墟镇其实就是一个仅有十来米长五六米宽的泥土和土砖的马路,几间低矮的茅草屋和砖瓦木结构的旧式房屋,几间商铺兼住房。

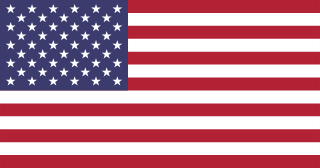

要说是时的我也许还没出生,亦或当年我还在南洋妈妈的肚子和怀里或是还在地上爬的孩子。没曾想,多年之后的我和一批又一批归侨还成了这个属地及地名叫“兴隆”的居民。

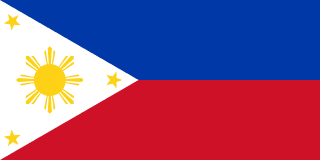

1959那年的1O月,才4岁多点儿的我随爸爸妈妈兄弟姐妹以及近二十余家从印度尼西亚归国并落户到兴隆,车傍晚到兴隆墟镇,当晚就并被安置在离墟镇(场部)2O多公里一个叫牛古田的山区生产队,从此成为兴隆人海南乡人,根本不知老墟镇的模样。

老墟镇是本地少数海南人以及源源不断地从南洋归来的一万余名归侨和一批批从广东等地参加农场开发建设者的购物之地,也是农场人员交汇的中心。到农场的首站是老墟镇。老墟镇公路也是农场和本地居民通往县城和海南首府的交通要道,国防公路从老墟马路中间穿行而过。

1O岁之前,我没出过山区没离开过生产队,自然没去过墟镇。1965年那年妈妈说要给我做新衣衫裤子时,才第一次走出了山村,光顾了老墟镇。

要说到了1964年时期的兴隆老墟镇,虽然比建国初期(*当年拍摄的图片时的影像时)要好一些,但也还只是那么一条不足3O米的街道,墟镇上也还只有一家照相馆、一家裁缝铺、一家土杂货布店、一家食店,靠路边的北头,有一个简易小市场,只是没有了茅草屋。

农场场部大门牌仿内有一处给农场职工提供饭菜、包子和咖啡的消费社,也是场部机关食堂。也是那一次,我平生第一次去了墟镇和场部,第一次走进消费社吃了一个面包,第一次走在街上马路,第一次眼见小墟镇傍的太阳河和太阳河桥,知道农场分河东河西两大块,河东靠海也靠山,河西全是山。

以后几年的墟镇也有少许的变化,增加了收购站、水产店、种子店、五金店、理发店、小邮局、小银行、小车站等,农贸市场也变大了些。墟镇的马路西侧,由农场出资兴建了的一座二层楼的小百货楼,一座平房子的饮食店、冰店。街上的人流也增加了许多,尤其是到了礼拜天,远近生产队和附近农村里的人来赶集,购物、喝咖啡,一杯咖啡几条油条咖啡屋里坐半天,把小小的街道、市场和消费社和饮食店挤的满满的。在当时也算得上是海南岛东部沿线热闹的小镇了。我和妈妈去过几次,也只是买猪仔,买些米糠、咸鱼、猪肉、豆芽、布匹、小商品之类。

1969年至1972年我到了场部读书,学校离墟镇也只有一两公里,中午和傍晚时分,有时我会和同学到墟镇上走走,用家里给的几元钱理个头发,买枝冰棍,练习本和笔等,有时省下妈妈给的饭票钱买一枝冰棍,有时还顺便帮家里买些五个十个鸡蛋、杂货带回学校,待周六放假时走路带回家。

街上有间照相馆,那一年学哥学姐们毕业日,两位学姐从学校拉着我走进了墟镇上这家唯一的照相馆照了张合照,那是我归国后第一次进照相馆照像,心里美滋滋的,以后也没再光顾过,走过路过也只是在门口望望。

街上有间裁缝店,店里也仅有一个矮胖的师傅把持,每次做新衣裤子时,我都会到哪里,但由于是墟镇上唯一的裁缝店,生意相当的好,常常得一个月或两个月才能拿到新衣裤。

墟镇上一角方地有一处椰林,是纳凉的好地方,也聚集着一些修自行车和补鞋的摊挡,有时走累了我会在椰树下体息或补个鞋子。

墟镇的东面倚靠着一条秀美的太阳河,有时我会走到桥上看水看风景。有一次几个同学心血来潮,竟从学校驻地后的太阳河往桥下方向游了2公里,上岸后穿着裤衩再从桥头走回学校。

高中毕业回生产队劳动后首月领了22元的工资,我把其中的10元交给了母亲,自己留下2元,剩下的1O元,星期天高高兴兴的借了辆自行车,专门去了一趟墟镇上位于场部招待所的银行营业所,这也是我第一次走进当时还比较神秘的银行,第一次参加储蓄,有了自己的第一份积蓄,以后基本每两个月会去一次。

回生产队参加劳动的一天上午,与生产队的职工劳动时,一职工透露了一个消息,说墟镇百货楼来了一批军绿色的布料,许多人抢着买呢!我非常喜欢军绿布,想做一条军裤子,怕去晚了购不着,于是便请了半天的假,中午便借来单车赶了十多公里路去墟镇购买,花去半天时间,布是买到了,做了一条滿意的军裤子,可后来的几天因买布没了半天的工分,少了7角工钱,还闷闷不乐呢!

再说说墟镇上的农场场部有个大大的灯光篮球厂和大舞台,每到周日晚上常常进行篮球比赛和放影电影,此时也是场部最热闹的时刻。在场部中学念书的四年,那可是我消遣和常常光顾的地方。

一个小镇一个世界,时光走,老墟镇也一年年一点一点的变化着,服务着三万多农场人,农场人也离不开它,同时也见证着小墟镇的变迁。

而就在1975年金秋的那一天,我和6位当年被推荐保送到海囗和省城(※海南当时属广东省管辖)读书的工农兵学员从墟镇上的小车站坐上了一辆开往了海口的海南公共汽车,这也是我第一次离开农场离开海南。

以后的每年或隔几年回农场省亲时我都会在老墟镇逗留,走走老街,墟镇面貌变化并不算太大,只是逐年的,街头巷尾的咖啡屋越来越多,犹如千树万树梨花开,节假曰总是人头湧动,熙熙攘攘的。

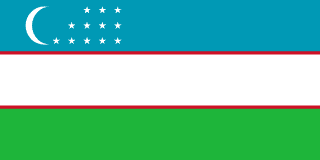

进入2000年后老墟镇得于旧貌换新颜。展现在人们面前的是:水泥柏油的马路又宽又直,红绿灯醒目,街道两排红黄色的楼房一幢幢,商铺一间间,咖啡屋一间间红红火火的,崭新的购物城,漂亮的银行大楼,爱穿”巴迪衫”、”沙笼裙”、海岛服的场人和全国各地来打卡的游客,以及私家小车摩托车来来往往其中,浓郁的咖啡满街满天地飘香。太阳河畔两岸楼房一幢幢一排排,道路网络四通八达,宾馆酒店、商场、餐馆、旅游景点兴旺,依然一个独特的南洋风味的、兴新的、兴隆的侨乡小镇,当年的旧模样和痕迹已一点不存在了。

兴隆,一个好叫的名字,兴隆本该兴隆,老墟镇的今昔是兴隆发展的一个缩影。

(雨林编辑, 来源: 侨友网 /黄观生 )